感受性が深い人は、日常のあらゆる瞬間を“ただ通り過ぎる出来事”として処理することができない。街角でふと吹く風の匂い、誰かの小さな溜息、カフェの椅子を引く音、視線を逸らしたときの一瞬の気まずさ、誰にも気づかれないほどの表情の影。それら一つひとつが鮮やかな色と重さを帯び、まるで身体の奥に直接届いてくるように感じられる。

感受性が深い人の世界は、常に「細やかな揺らぎ」と共にある。多くの人が背景として処理する無数の刺激は、彼らにとって“明確な意味”として胸に落ちてくる。だからこそ、豊かな洞察や優しさに満ちたまなざしを持つ一方で、日常の中で突然疲れ果ててしまうことも珍しくない。

心理臨床の現場で感受性の深い人と向き合うと、しばしばその内側の世界は“高解像度のカメラ”のようだと感じる。光の明暗だけでなく、その光がなぜそう差しているのか、どんな歴史がそこにあるのか、何を語ろうとしているのか。そんなことまで感じ取ってしまう精密さがある。

その敏感さは、決して弱さの証ではない。むしろ、外界の微細な情報を深く処理できるという、神経系の高度な働きである。

感受性が深い人の脳は“深層処理”をしている

脳科学の研究によれば、感受性が深い人の脳は、外界から入ってくる刺激を浅く処理するのではなく、より深く、より長く、より多方向に意味づけしようとする傾向がある。

例えば、誰かが「大丈夫だよ」と言ったとき、多くの人はその文字通りの意味だけを受け取る。しかし感受性が深い人は、声の震え、語尾のかすれ、視線の揺れ、体の向き、呼吸の浅さなど、本来であれば意識しない膨大なサブテキストを拾い上げ、それらを一瞬で脳内に統合し直す。

結果として、「この人は大丈夫と言っているけれど、本当は大丈夫ではない気がする」という直感に至る。

これは勘ではなく、脳の深層処理によって導き出された“正確な分析”であることが多い。

こうした高い読み取り能力は、カウンセリングや医療、教育、アート、デザインなど、感性と対人理解を要する場面で大きな強みとなる。

感受性が深い人は、神経系が大量の情報を拾ってしまう

しかし、この深層処理には代償がある。

脳が拾い上げる情報量が多すぎるため、神経系は一般よりも早く消耗してしまう。強い音、まぶしい光、他者の感情、空気の緊張――それらが一気に押し寄せると、心が飽和してしまい、呼吸が浅くなったり、一人の時間が急に必要になったりする。

これは「性格の問題」でも「甘え」でもなく、神経系が過負荷を起こしているサインである。

→ 過覚醒とは?心と身体を整える方法

臨床心理学では、この状態を「過覚醒」と呼ぶ。

自律神経が常に刺激をモニタリングし続け、危険や不快をいち早く予測しようとするため、心も体も休まる暇がない。

ユング心理学の観点では、繊細な人の無意識には「影(シャドウ)」の刺激が入りやすく、他者の感情や場のエネルギーを自分の内側に取り込んでしまうことがあると考えられている。

幼少期の経験が感受性をさらに深めることがある

家庭が緊張に満ちていたり、親の感情が不安定だったり、常に機嫌をうかがう必要があった子どもは、成長の過程で「相手の気配を読む力」を過剰に発達させることがある。

これもまた、生存戦略として学び取られた高度な適応だ。

→ 幼少期の愛着外傷がもたらす心身の影響

そのため大人になっても、相手の心の変化に鋭く反応し、人間関係で必要以上に疲れてしまうことがある。

しかし同時に、この特性は“人の痛みに深く寄り添える力”として発揮される。悲しみに沈む人の表情の影を読み取り、声のトーンの奥にある本心を察し、誰よりも深く寄り添える――その優しさは、感受性が深い人の大きな強みである。

感受性が深い人の世界は、美しく豊かで複雑

感受性が深い人は、季節が変わるわずかな気配を感じ取る。

風の中に含まれる湿り気の微妙な差で「冬が近づいている」と気づくこともある。

誰かの目がほんの一瞬だけ伏せられることで、その人が抱えている迷いに気づくことがある。

芸術家が音の隙間に物語を見出し、画家が色のわずかな濃淡に魂を動かされるように、感受性が深い人は**世界の“微細な真実”**にアクセスすることができる。

この能力はオン/オフの切り替えが難しいため、疲れやすさという影を伴うが、その深さゆえに見える美しさが確かに存在する。

感受性の深さは、環境によって“才能”にも“生きづらさ”にもなる

静かな空間、優しい言葉、整理された時間、人との心地よい距離感――感受性が深い人は、こうした“刺激の少ない環境”で実力を最大限に発揮する。

一方で、雑音が多い職場、せわしない会話、四六時中人に囲まれる環境では、神経系が過覚醒状態になり、エネルギーが急速に奪われてしまう。

つまり、疲れやすさや生きづらさは、感受性の深さが生み出しているのではなく、その感受性に合わない環境が続いている結果なのである。

感受性が深いという特性は“世界を深く理解する知性”

感受性が深い人は、世界の影に宿る意味を拾い上げる。

人の沈黙の奥に隠れた感情を読み取り、誰かの痛みを自分のことのように感じる。

その共感の深さは、単なる優しさや気づかいとは質が違う。

それは、世界と心が“深く結びついた感覚”であり、

世界の見え方そのものが繊細な知性なのだ。

この知性は、傷つくこともある。

しかし同時に、誰かを救い、作品を生み、真理に触れ、世界の美しさを誰よりも深く味わわせてくれる。

まとめ

感受性が深い人は、世界を“高解像度”で感じ取る。

その繊細さは、弱さではなく、世界の本質に触れるための力だ。

疲れやすさも生きづらさも、能力の裏側にある自然な反応であり、適切な環境と理解があれば、感受性は“才能”として開花する。

感受性が深いということは、

世界の美しさと痛みの両方を、誰よりも深く理解できる心を持っているということ。

【執筆者 / 監修者】

井上陽平(公認心理師・臨床心理学修士)

【保有資格】

- 公認心理師(国家資格)

- 臨床心理学修士(甲子園大学大学院)

【臨床経験】

- カウンセリング歴:10年/臨床経験:10年

- 児童養護施設でのボランティア

- 情緒障害児短期治療施設での生活支援

- 精神科クリニック・医療機関での心理検査および治療介入

- 複雑性トラウマ、解離、PTSD、愛着障害、発達障害との併存症の臨床

- 家族システム・対人関係・境界線の問題の心理支援

- 身体症状(フリーズ・過覚醒・離人感・身体化)の心理介入

【専門領域】

- 複雑性トラウマのメカニズム

- 解離と自律神経・身体反応

- 愛着スタイルと対人パターン

- 慢性ストレスによる脳・心身反応

- トラウマ後のセルフケアと回復過程

- 境界線と心理的支配の構造

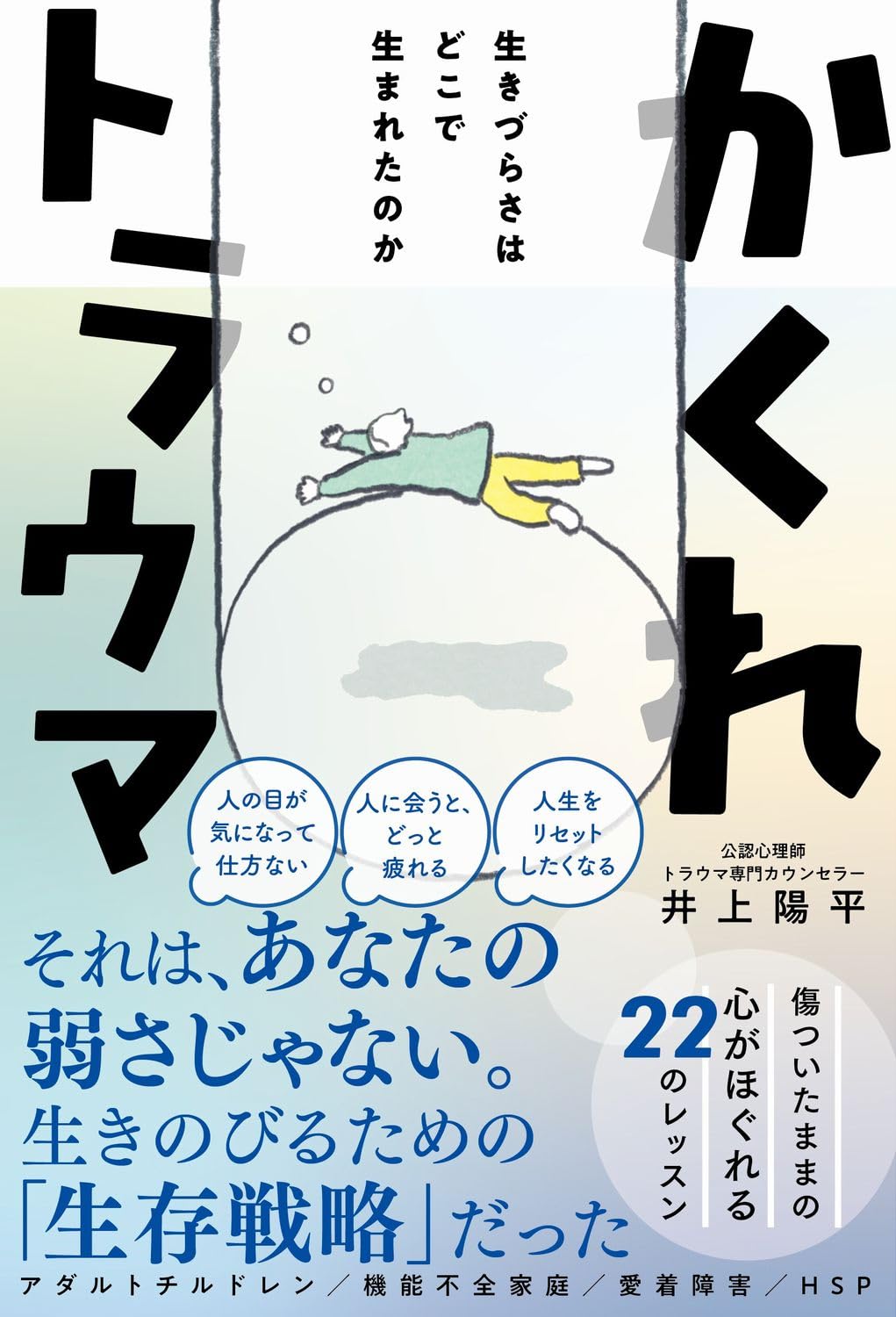

本書では身体と神経系の視点に加えて、感情・自己否定・人間関係のしんどさまで含めて、専門用語をできるだけ使わずに整理し、安心を取り戻す22のレッスンとしてまとめました。必要な方に届けば嬉しいです。